能を読む

2025/09/17

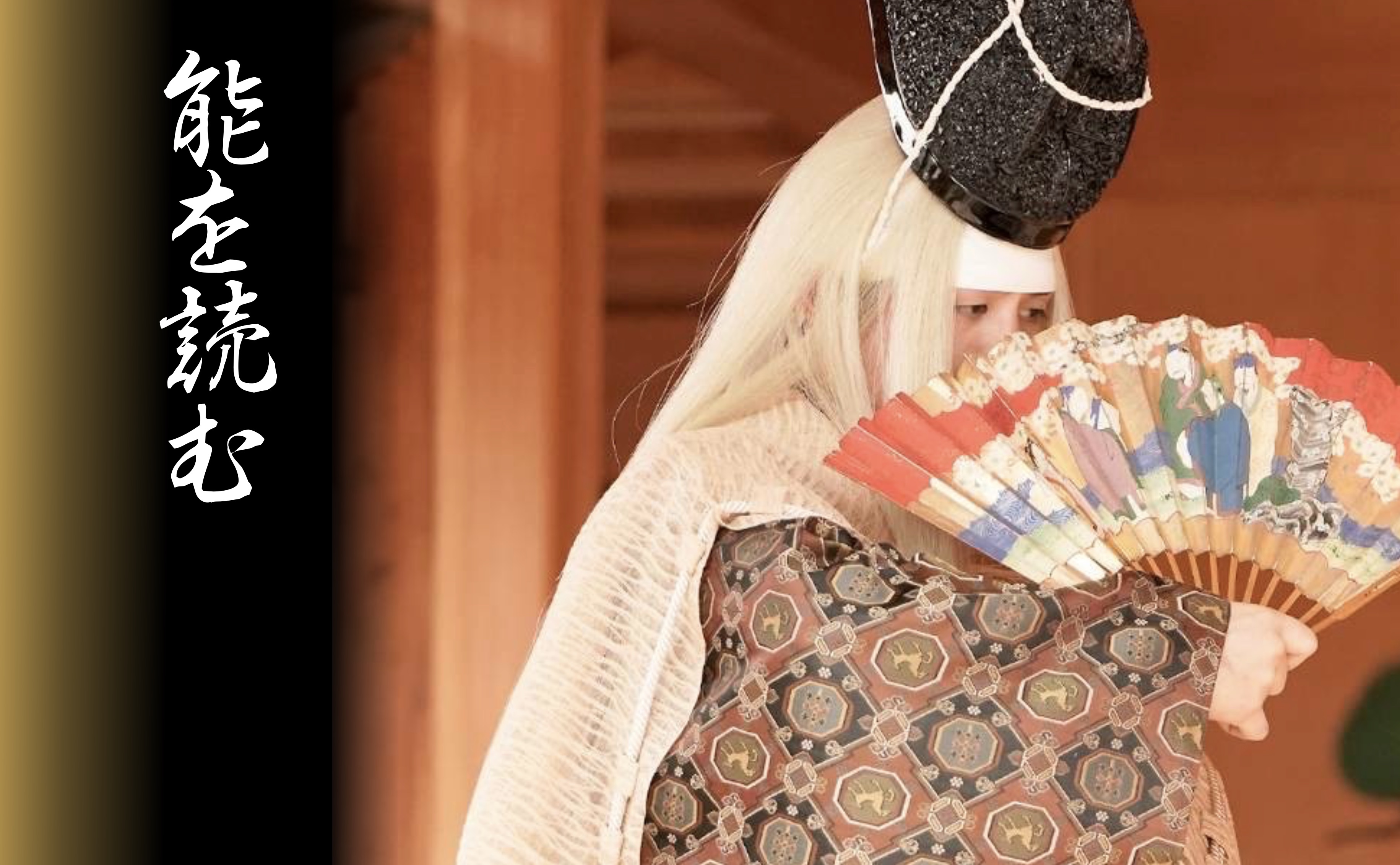

見返り舞台 能「葵上」

「浮世は牛の小車の。めぐるや報いなるらん」(謡曲「葵上」より)平安中期に描かれた世界最古の長編小説とも評される「源氏物語」。

帝の子、光源氏の恋愛模様と立身出世を描くこの小説の中でもひときわ異色を放つのが六条(ろくじょう)の御息所(みやすどころ)――「葵上」のシテです。彼女は東宮(皇太子)の妻でしたが、東宮が病没、未亡人となります。中宮(天皇の后)にもなるはずだった彼女はプライドが高く、並みの男では釣り合いが取れません。

そこで生涯12人以上の女性と妻妾の関係になる光源氏と懇(ねんご)ろな間柄になってしまうのですが、彼には正妻の葵上がいます。更に、御息所とお付き合いの最中に夕顔の上とも仲睦まじくなってしまい、御息所との関係は終わりに向かっていきます。

そして、今も続く京都の一大イベント「葵祭」にて練り歩く行列に参加する光源氏を一目見ようとお忍びの小さな牛車で場所取りをしていると、葵上の立派な車と鉢合わせしてしまうのです。

葵上は時の左大臣(政務上の最高位)の娘で身分も高く、葵上の牛車に場所を譲らなかったという理由で彼女の下人達に車を壊され、隅に追いやられて、光源氏が通りかかっても葵上の方にしか気付かない有様……。

ここまでが能「葵上」の前日譚となります。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

この能は想像してご覧頂かないとよくわからない部分が沢山あります。

まず舞台正先(一番前)に置かれる出衣は、寝込んでいる葵上を表します。原作には居ない霊の口寄せ(呼び出し)を行う梓の巫女は、梓の弓を鳴らした音で霊を自分に憑依させる役目ですが、舞台上では弓を持たず、謡のみで表します。

御息所は着物を小壺折(膝丈に短く着て)にして旅姿となり一人で立っていますが、謡の中では壊れた小さい車に乗って来て、下女も傍についているとされます。御息所が舞台隅に着物で隠される場面がありますが、これもその場から消えたことを表します。

すべて見えないものを想像して戴くようになっているのが能です。

一方でこの曲の面白いところは、私たちから見えている御息所は、実は巫女や小聖等にしか見えず、普通の人――左大臣の臣下等には見えていないのです。

普通の世界では見えないものを観て頂く、想像して可視化する、この不思議な非日常を楽しんで戴ければと思う次第です。

令和6年2月23日 能「葵上」によせて

上田顕崇

2025/09/16

見返り舞台 能「邯鄲」

「これなるが聞き及びにし邯鄲の枕なるかや」(謡曲『邯鄲』より)この能はずっとやりたい曲でした。19の時、この照の会で初めて舞囃子にて勤めました。23の時、父に来年、この能をしてよいと言われ飛び上がるほど喜びました。暫くして、伯父にまだ早いと止められ年甲斐もなく号泣しました。それくらいには好きな能なのです。

蜀の国の青年「盧生」は、仏教が大事とは知りながらも、人生そのものが夢で儚いものだという、仏の教えをどうしても信じきれず、日々を暮らしていた。

そんなある日、楚の国の羊飛山に立派な知識(賢い僧侶)がいると聞き、自分の人生の岐路だ、と一念発起して羊飛山へ旅に出る。その道中、趙の国の「邯鄲の里」にて宿をとるが、そこで女主人から「来し方行く末(過去から未来)」を悟る枕で寝ることを勧められる。

主人が飯を炊く間、盧生は枕を使って微睡むと、途端に誰かに起こされる。見れば、楚の国の使いが自分に跪き、今日から楚国の王位を盧生が継ぐことを告げられる。気づけば輿に乗り、贅を極めた宮殿にて王としての煌びやかな日々を過ごし、気づけば50年の月日を過ごす。

ある時、臣下から千歳まで寿命が延びるという仙薬を献上され、王としての富・名誉だけでなく寿命まで手に入れた盧生はうれしさのあまり自ら舞を舞う。しかし、あまりに早い時間の流れにおかしい、不思議だと思った瞬間、気づけば女主人に起こされ宿で寝ていた自分に戻る。

すべては夢だったのか、と呆然とし、しかし、五十年の栄華も飯が炊けるまでのひと時の間「一炊の夢」に過ぎない、人生そのものが夢のようなものであると悟り、枕に深く感謝し、故郷へ帰っていく。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

今にしてみれば、伯父が止めたのもわかる特殊な曲です。他の能でもっと経験を積んで満を持してしなさい、そんな心があったのかもしれません。謡はもちろん、台の上を大宮殿と思い込んで「楽(がく)」を舞う滑稽さは、他の能にはない技術がいります。夢の世界から足を踏み外し目が覚めかける「空折(そらおり)」と呼ばれる箇所もこの能ならではです。

一方で、自分がどう生きていくべきか、大なり小なり悩まない人はいないと思います。

盧生は人生を悩む人の象徴です。能では仏教要素が強くなっていますが、元々の中国唐代の小説「枕中記」では自分の人生に不満を持っているだけの青年です。この能に用いられる面「邯鄲男」は眉毛に皺を寄せた悩める人の顔なのです。枕に出会い、夢の中で王になる。夢の中の盧生は大変、態度が変わります。座り方も声も立派で理想の自分になっています。夢から覚めた後の盧生は呆然とします。自分の五十年の栄華が一瞬で消え去りただの青年に戻ってしまったのです。

この話を人にすると、なんて悲しい、と盧生を哀れむ人もいます。しかし、彼は「南無三宝!」と感動して手を打ち、人生の儚さを実体験して知れたことを喜ぶのです。

23から数えて7年間、色々ありました。今日ご来場戴いた方に支えられて今、この能を勤めることができます。全てが夢であの時に戻ってしまったら―――——盧生のようには悟れませんが、きっと大丈夫 とあの時の私に言ってやりたく思います。

令和5年11月11日 上田顕崇

2025/09/02

見返り舞台 能「清経」

「清経が仏果を得しこそ ありがたけれ」(謡曲『清経』より)運動会の赤白帽子や紅白歌合戦等の元である、赤旗と白旗に別れて戦った平家と源氏の戦いは、「平家物語」に詳しく描かれています。その中で平清経の入水自殺は、平家一門にとって「心憂きこと」悲しい出来事の始まりだった、と述べられ、この後、平家は滅亡の一途をたどります。

清経は、平家の繁栄を築いた平清盛の長男、重盛の三男で、大変エリートの生まれでした。詩歌管弦――文学や音楽に優れた平家らしく、横笛の名手で、平家全盛の時に生まれ育ちます。

享年は21歳、当時は早く結婚するので、妻もいました。平家物語の一つ『源平盛衰記』には、平家が都から逃げる際、妻と共に行こうとするも妻側の父母に強く反対され、二人は泣く泣く別れたとあります。

そのあとの展開は少し能とは違いますが、本当にお互い好き合っていたのでしょう。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

形見を返した妻の夢枕に立った清経は妻を責め、妻も自分を置いて自殺した清経を責めます。

互いにかこち合う(言い争う)二人ですが、最後は妻が泣いている姿を見て、清経は怒りの矛を収めて「一旦落ち着こう」と妻に言います。ちなみに清経が泣いているときは、妻はそっぽを向いたままです。昔から(夫婦は)こういうものかしら、と考えさせられます。

平家は宇佐八幡宮に数々の捧げものをして、戦神が味方についてくれることを願います。しかし、神からの返事は「宇佐には神も無きものを(あなた方をも守る神は宇佐にはいないのに)何祈るらん心づくしに(一生懸命何を祈っているのか、無駄ですよ)」と平家を見放したものでした。

平家棟梁の平宗盛はその時、次の和歌を詠みます。「さりともと思う心も虫の音も弱り果てぬる秋の暮かな」もう自分たちはあの虫の音みたいに消えていくのだろうな――この言葉に誰よりも落ち込んだのが清経だったのです。

もう自分は都に帰れない、良かった頃も戻ってこない、やがて陸にすら上がれなくなり、船の上に揺られて過ごす日々に彼は追い詰められていきます。この清経の精神が追い詰められていく様を舞と謡で表現するのが、クセ舞の部分です。

「芭蕉のクセと清経のクセをうまく舞えるのが名人だ」という話があります。

芭蕉は氷が少しずつ動いていくような冷えた心の舞です。

それに対して清経は、心が揺れ動く中で段々、狂気に呑まれていく舞です。

今の私では名人には程遠い舞台になるでしょうが、それでもこの能が名曲と言われる一端が皆様にお見せ出来れば、と思います。

最後の、戦で無念の死を遂げた者が堕ちる修羅道の有様を表す場面、様々な方が「これは本当は現世のことを修羅道に喩えているんだ」とか「いや本当に修羅道に堕ちたのだ」とか「いや実は修羅道に堕ちていない」とか色々解釈なさっています。

正直、見る人が好きに観たらいいんじゃない?と思っているのですが、最後にちゃんと清経は成仏できたんですよ、と締めくくるのは、身近な誰かが死んだ人にとって救いのある優しい終わり方だなぁと、作者・世阿弥の優しさが少し好きだったりするのです。

令和6年6月22日 あじさい能「清経」によせて

※この時は、古典芸能研究センターの山崎様から拝借した長絹(江戸期のものと推測)を使用させていただきました。

2025/06/22

能 融(青涼能を終えて)

「月のみ満てる塩竃の。うら淋しくも荒れ果つる」(謡曲『融』より)秋、都を訪れた旅僧は、六条河原院の旧跡で汐汲みを名乗る老人と出会います。老人は融大臣が造った六条河原院について物語り、東北の塩竃の浦を模した庭の景色を愛で、昔を懐かしみ涙を流し、見える名所の山々を教えます。会話も弾み仲良くなる二人ですが、やがて老人は僧に別れを告げ、塩焼きの為の水を桶で汲んだかと思いきや、そのまま消えていきます。老人は融の亡霊だったのです。その夜、その場に野宿する僧の前に若かりし頃の融大臣が現れます。昔に帰ったかのように庭の池は海水を湛え、雅やかな夜遊の音楽の中、融自ら舞い遊び、月を愛でる歌を謡い上げます。星や春霞に見えにくくなる月、船や釣り針、弓に喩えられる三日月、月が地に下りてくることはなく、水が空に昇ることもなく、鳥も魚も池にあり…そんな情景を楽しむも気づけば夜明けとなり、融の霊は沈む月と共に消えていったのでした。

源融(822~895年)は実在の人物です。百人一首に「陸奥のしのぶもぢ摺り…」を詠んだ人として伝わっています。平安時代初期の人で、辞書などには、嵯峨天皇の皇子に生まれ、臣籍降下されて源性を賜った、とか左大臣(首相に相当)まで上り詰めた、とか皇位継承を望むも藤原氏に阻まれた、とか様々記載がありますが、この人の最も有名な点は「六条河原院」という屋敷を京都の六条、賀茂川のほとりに構えたことです。源氏物語の主人公、光源氏の建てた「六条院」は、これをモデルにしており、そもそも光源氏の元ネタの一人が源融だと言われています。その屋敷たるや凄いもので、庭の壮大な池に大阪湾から毎日汲み運ばせた海水を湛え、日本三大名勝に数えられる東北の松島「千賀の塩竃」の景色を写します。歌枕「籬が島」を模した所へ船で向かい酒盛りをしたり、海水を汲ませて火に焚いて塩造りの煙を眺めて楽しんだり、そんな中で貴族達が集い、宴を催していました。しかし、融の死後、この屋敷は誰も維持できず廃墟と化し、紀貫之が「塩焼きの煙が絶えて淋しい」という和歌を残したり、河原院で鬼や幽霊が出たり、そんな説話が数多く残っています。

能「融」の作られた時代は室町の頃、かつて栄えた河原院も今や旧跡、おそらく屋敷も残っておらず昔の庭の名残が残るのみでしょう。誰一人居なくなって、それでも自分で汐を汲んで塩焼きの風流を楽しみ、山々の景色や月を愛で……本当にこの庭が好きだったのだろうと思います。

前半は池が「干汐」となって雨の残りの水溜りしかない、満つるものは月の光のみ…と語られます。そんな中、老人は最後、海水を汲もうと桶を投げ入れますが、水などあるはずもなくカランと音がするのみ、しかし、老人は恍惚に桶内の水に月が映っている、と眺めます。彼だけが昔に帰っているのです。

後半になると融は盛りの頃の貴族の姿で現れます。「古に帰る波の。満つ塩竃の」と謡い、池には滔々と海水が満ちています。今度は僧にもそれが見えている、屋敷も昔のままで貴族が集まり音楽を奏で、月の下の酒宴の中心では屋敷主の融自ら舞を舞う、そんな光景が目の前に広がっているのでしょう。それも夜明けと共に失われていく――そんな僧と融だけの一夜限りの夢を覗いていただければと思います。

令和7年6月22日 青涼能「融」に寄せて 上田顕崇

2025/05/01

大阪万博2025 能 高砂上演

2025年5月1日、大阪万博に夙川能舞台瓦照苑として、株式会社テックマートさんと共に参加して参りました。兄・上田宜照の解説の後、能 高砂の一部を上演。私はシテを勤めさせて頂きました。たくさんの方のご観覧、本当に有難う御座いました。